RI News Portal. Jakarta. 26 September 2025 — Dalam dinamika konflik Israel-Palestina yang terus berkembang, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintahannya tidak berniat untuk membahas aneksasi wilayah Tepi Barat yang saat ini berada di bawah kendali Otoritas Palestina (PA). Pernyataan ini muncul di tengah tekanan internal dari anggota koalisi sayap kanan dan respons internasional terhadap pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Barat. Pendekatan ini mencerminkan strategi diplomatik yang hati-hati, di mana Israel berfokus pada penerapan hukum domestiknya terhadap komunitas pemukiman Yahudi, tanpa memperluas kontrol atas populasi Palestina.

Berbicara kepada surat kabar Italia Corriere Della Sera, Sa’ar menegaskan posisi Israel dengan jelas: “Tidak ada niat untuk membahas aneksasi wilayah Otoritas Palestina karena kami tidak ingin mengendalikan Palestina.” Ia menambahkan bahwa diskusi potensial hanya akan mencakup penerapan hukum Israel terhadap komunitas Israel di Tepi Barat, yang tidak berada di bawah yurisdiksi PA. Pembahasan ini dijadwalkan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali dari kunjungan ke Washington pekan depan.

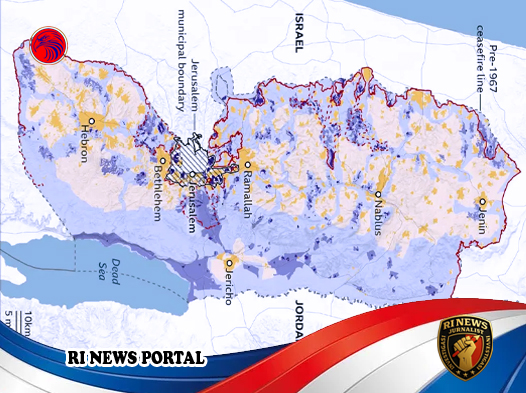

Pernyataan Sa’ar ini bukan hanya respons taktis terhadap tekanan eksternal, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional yang sering dikutip dalam literatur akademis tentang konflik Timur Tengah. Sebagai contoh, dalam kerangka Perjanjian Oslo 1993-1995, wilayah Tepi Barat dibagi menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh PA, Area B di bawah kendali administratif PA dengan keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel—meskipun tanpa kedaulatan formal. Pendekatan Sa’ar tampaknya menghindari pelanggaran langsung terhadap kesepakatan ini, yang telah menjadi dasar negosiasi selama hampir tiga dekade.

Meskipun posisi resmi Sa’ar menunjukkan moderasi, anggota koalisi pemerintahan Netanyahu justru mendorong langkah lebih radikal sebagai respons terhadap pengakuan negara Palestina oleh negara-negara seperti Inggris, Australia, dan lainnya. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang tokoh sayap kanan, menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah bagi para pembunuh perempuan dan anak-anak” dan menyerukan aneksasi segera atas Tepi Barat serta pembubaran PA. Ia berjanji untuk mengajukan proposal ini dalam rapat kabinet mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari Partai Zionisme Religius menyatakan: “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain memutuskan masa depan kita telah berakhir. Satu-satunya respons terhadap tindakan permusuhan ini adalah kedaulatan penuh atas Tepi Barat dan penghapusan permanen gagasan negara Palestina dari agenda.” Pendapat serupa disuarakan oleh Menteri Kebudayaan Miki Zohar dan Menteri Pendidikan Yoav Kisch, yang menekankan bahwa Israel tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina yang dianggap mengancam eksistensi negara Yahudi.

Baca juga : Adhisty Zara Hadapi Tantangan Memahami Duka dalam Film “Tukar Takdir”

Dinamika internal ini mengilustrasikan fragmentasi dalam koalisi Netanyahu, di mana faksi ultranasionalis sering kali bertabrakan dengan pertimbangan diplomatik. Dari perspektif studi politik, ini mirip dengan pola yang diamati dalam pemerintahan Israel sebelumnya, di mana tekanan sayap kanan mendorong kebijakan ekspansif, sementara faktor eksternal seperti hubungan dengan AS memaksa moderasi.

Pernyataan Sa’ar datang di tengah peringatan keras dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan kepada rekannya di Israel bahwa negara itu “tidak boleh” mencaplok wilayah Tepi Barat sebagai balasan atas pengakuan Palestina. Dalam wawancara dengan BBC, Cooper menekankan: “Kami telah menegaskan bahwa keputusan yang kami ambil ini adalah cara terbaik untuk menghormati keamanan Israel dan juga keamanan Palestina. Ini tentang melindungi perdamaian dan keadilan, dan yang terpenting, keamanan Timur Tengah.”

Di sisi Atlantik, 178 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mengirim surat peringatan kepada pemerintah Israel, menentang aneksasi wilayah di Tepi Barat atau Gaza, dengan alasan bahwa hal itu akan memperburuk ketidakstabilan regional pasca-perang Gaza. Surat ini, yang ditandatangani oleh tokoh seperti Jamie Raskin, menyoroti kekhawatiran bahwa aneksasi unilateral bisa memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut.

Respons ini mencerminkan prinsip hukum internasional seperti Resolusi PBB 242 dan 338, yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah pendudukan dan mendukung solusi dua negara. Pengakuan Palestina oleh Barat dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat posisi negosiasi PA, meskipun sering dikritik sebagai simbolis tanpa dampak langsung.

Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada 1990-an, tetap menjadi kerangka utama untuk pengelolaan wilayah Tepi Barat. Namun, ekspansi pemukiman Israel di Area C—yang mencakup sekitar 60% wilayah—telah menjadi sumber ketegangan berkelanjutan. Rencana aneksasi sebelumnya, seperti yang diusulkan Netanyahu pada 2020 termasuk Lembah Yordan, pernah ditunda karena tekanan AS dan normalisasi hubungan dengan negara Arab melalui Abraham Accords.

Implikasi dari posisi Sa’ar potensialnya adalah stabilisasi sementara, tetapi juga risiko polarisasi lebih lanjut. Secara akademis, ini bisa dianalisis melalui lensa teori realisme internasional, di mana Israel menyeimbangkan kepentingan keamanan domestik dengan aliansi strategis. Namun, tanpa kemajuan negosiasi, prospek solusi dua negara semakin suram, dengan risiko eskalasi kekerasan atau isolasi diplomatik bagi Israel.

Artikel ini disusun berdasarkan sumber terverifikasi dan analisis independen, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam di luar narasi berita harian. Pembaca diundang untuk mengeksplorasi sumber primer untuk perspektif lebih lanjut.

Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH

Selamat pagi,selamat berlibur