RI News Portal. Beijing – Dalam beberapa pekan terakhir tahun 2026, Istana Rakyat di Beijing menjadi saksi bisu deretan kunjungan tingkat tinggi dari pemimpin negara-negara sekutu tradisional Amerika Serikat. Fenomena ini mencerminkan upaya pragmatis berbagai negara untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi di tengah ketidakpastian kebijakan luar negeri Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali berkuasa.

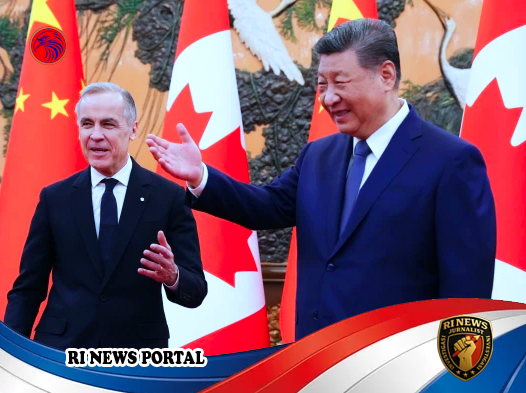

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menjadi salah satu yang pertama tiba di Beijing pada pertengahan Januari. Ia berhasil menyepakati pengurangan tarif impor signifikan untuk kendaraan listrik asal Tiongkok serta produk minyak canola Kanada. Carney menekankan bahwa langkah ini membuat hubungan perdagangan bilateral menjadi “lebih dapat diprediksi”, sebuah pernyataan yang secara implisit mengkritik ancaman tarif berulang dari pihak AS terhadap Kanada.

Tak lama berselang, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendarat di ibu kota Tiongkok untuk kunjungan pertama seorang pemimpin Inggris dalam delapan tahun terakhir. Pertemuan dengan Presiden Xi menghasilkan seruan bersama membangun kemitraan strategis, dengan fokus pada isu perubahan iklim dan stabilitas global. Hasil konkretnya termasuk penurunan tarif impor wiski Scotch serta fasilitas bebas visa 30 hari bagi warga Inggris yang berkunjung untuk wisata atau bisnis.

Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo juga menyelesaikan kunjungan empat hari yang menghasilkan kesepakatan kerja sama di bidang konstruksi berkelanjutan, energi, dan pengendalian penyakit hewan. Dalam pernyataan resmi, Orpo menyinggung perlunya keseimbangan perdagangan yang lebih adil serta isu hak asasi manusia, sambil meminta dukungan Tiongkok untuk perdamaian berkelanjutan di Ukraina.

Kunjungan-kunjungan ini bukan kejadian terisolasi. Pemimpin dari Korea Selatan, Irlandia, dan Prancis telah mendahului dalam beberapa bulan terakhir, sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan tiba dalam waktu dekat. Merz, yang dikenal dengan sikap lebih tegas terhadap Tiongkok dibanding pendahulunya, diharapkan membahas defisit perdagangan serta ketergantungan Jerman pada mineral kritis dari Tiongkok.

Para analis melihat gelombang diplomasi ini sebagai respons langsung terhadap dinamika baru di panggung global. Kebijakan “America First” yang diterapkan Trump, termasuk tarif tinggi terhadap berbagai negara dan tuntutan kontroversial seperti pengambilalihan Greenland dari Denmark, telah memicu ketidaknyamanan di kalangan sekutu. Banyak pemimpin Eropa dan Kanada kini mencari jalur alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan rantai pasok.

Baca juga : Guru SD Jatisrono Ditempa Disiplin Militer: Sinergi TNI dan Pendidikan Perkuat Karakter Generasi Muda

Seorang pakar hubungan internasional dari Eropa menggambarkan situasi ini bukan sebagai “pergeseran total ke Tiongkok”, melainkan upaya Eropa untuk “membela diri sebagai blok” di tengah tekanan dari dua kekuatan besar. Beijing, di sisi lain, tampak memanfaatkan momen ini dengan pendekatan bilateral langsung ke berbagai ibu kota Eropa, menghindari jalur resmi Uni Eropa di Brussels. Tujuannya jelas: mempertahankan akses luas ke pasar konsumen kaya Eropa sambil memberikan konsesi minimal bagi perusahaan asing di pasar domestiknya.

Meski demikian, tidak semua pihak menyambut baik tren ini. Beberapa pengamat di Washington memperingatkan risiko perpecahan di Blok Barat yang bisa melemahkan posisi kolektif dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok. Seorang senator senior AS menyebut bahwa alih-alih membentuk front bersatu, kebijakan saat ini justru “mendorong sekutu terdekat ke pelukan Beijing”.

Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks, kunjungan-kunjungan ini menandakan era baru di mana negara-negara menengah berupaya menjaga otonomi strategis. Seperti yang diungkapkan seorang pemimpin Eropa, “jika kita tidak duduk di meja perundingan, kita berisiko menjadi bahan sajian”. Diplomasi pragmatis ini mungkin menjadi pola baru dalam hubungan internasional tahun 2026 dan seterusnya.

Pewarta : Setiawan Wibisono